任意後見とは、認知症や障害によって自分で判断できなくなってしまう場合に備えて、お元気なうちからあらかじめ契約によって、ご自身が選んだ信頼できる第三者に将来の財産管理などをお任せしておく制度です。

こちらでは、任意後見の仕組みを確認していきましょう。

任意後見の仕組み

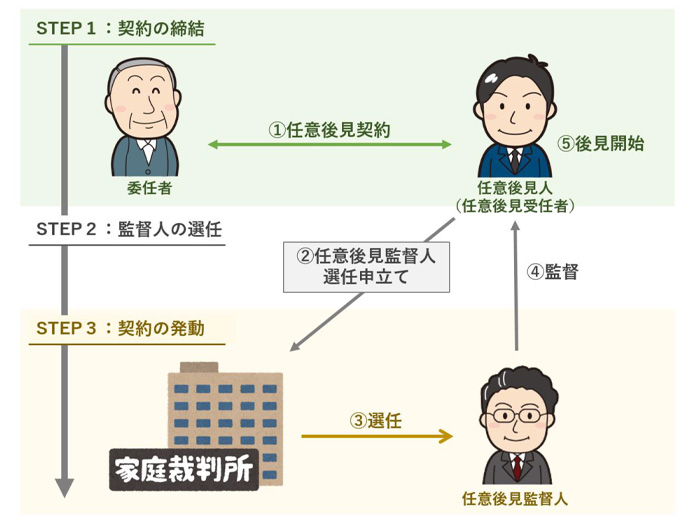

任意後見は、任意後見契約を締結するだけでは開始しません。委任者(本人)の判断能力が低下したことにより、実際に自分自身で財産管理をしたり、契約を結んだりといったことが難しくなってしまったタイミングで、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらうことによって任意後見が開始します。

任意後見契約の内容

任意後見契約では、「誰を後見人にするのか(任意後見人受任者の指定)」、「委任する業務の内容(代理権の設定)」、「任意後見人の報酬」などを定めます。

任意後見人の業務は主に、預貯金の管理や各種支払いを代行する「財産管理」と介護における諸申請や契約の締結、入院時の手続きなどを支援する「身上監護」に大別されます。

任意後見は契約ですので、比較的柔軟に契約内容を定めることができ、任意後見人についても未成年者や破産者等を除き、親族のほか、法人や専門家を指定することも可能です。

なお、これらを定める「任意後見契約」は、法律により公正証書で作成しないと効力が発生しないこととされていますので、注意が必要です。

任意後見監督人の選任と任意後見の発動

任意後見は、本人の判断能力が低下したタイミングで、本人又は配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、「任意後見監督人」が選任されて初めて業務開始となります。

任意後見監督人は、任意後見人の業務を監督し、任意後見人がしかるべき業務を行っていない場合には、家庭裁判所に対して任意後見人の解任請求を行うことができる立場です。

任意後見監督人は任意後見人の事務について、家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けます。任意後見監督人は、弁護士や司法書士といった法律手続きに精通した専門家が選任されることが一般的です。

任意後見契約はいつでも結べるの?

本人の判断能力が低下して初めて発動される任意後見契約ですが、判断能力が低下してから任意後見契約を結ぶことはできません。少なくとも、本人が任意後見契約の内容を理解し、判断できるだけの認知能力が必要とされます。

判断能力が低下してしまってから後見人を選任する必要がある場合には、「法定後見(成年後見)制度」を利用しましょう。

なお、任意後見契約とは異なり、成年後見人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも望んだ方が選ばれるわけではないことに注意が必要です。

いきいきライフ協会®武蔵浦和では、さいたま・浦和の法律家と連携し、任意後見のコーディネートから任意後見契約書の作成、家庭裁判所への任意後見監督人の選任申立てに至るまで、お客様の任意後見のスタートを丸ごとサポートさせていただきます。

いきいきライフ協会®武蔵浦和では初回相談から生前対策・身元保証に精通した専門家「身元保証相談士」が、さいたま・浦和の皆様の生前対策・身元保証のお悩みをお伺いいたします。どんなに些細なことでも構いません。まずはいきいきライフ協会®武蔵浦和までお問い合わせください。